商品描述

《黑洞捕手:台灣參與史上第一張黑洞照片的故事》

天大的事,台灣做到了!

當我們可以上太空,可以看見5,500萬光年外的黑洞,那麼,眼前還有什麼挑戰,是我們沒有勇氣面對的?

— 蔡英文 中華民國總統

☆地表最大的天文事件——黑洞攝影的幕後故事

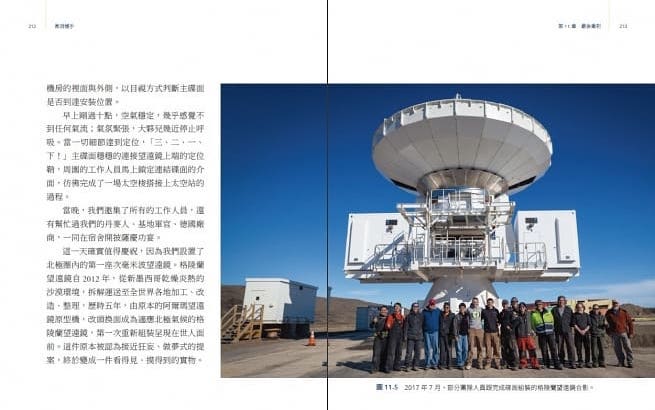

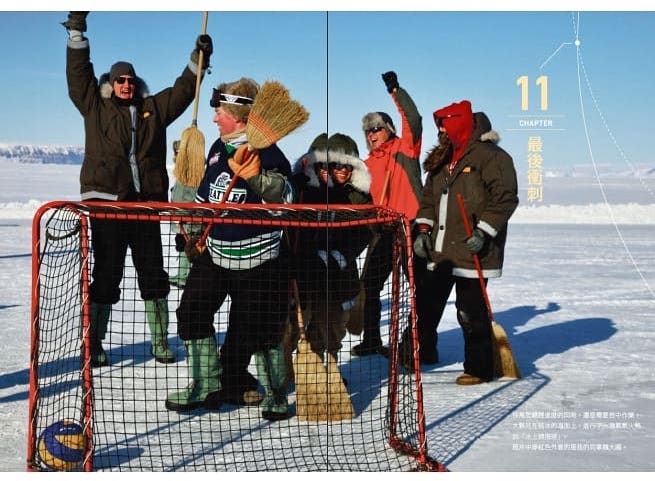

☆全台灣最強的望遠鏡建築團隊,遠征沙漠與極地的冒險

☆資源有限的台灣,在國際舞台上以小博大的智慧

終於,人類見證了黑洞的存在,

進一步證實廣義相對論,

距離完成宇宙之謎的大拼圖,

又邁進大大的一步。

中研院領軍的台灣望遠鏡建築團隊,

是這次全球黑洞攝影計畫的關鍵推手。

二十五年來,他們面對著

氣候的嚴酷、離鄉背井的孤獨,與國際政治的凜冽……

他們建築的,不是望遠鏡,

而是智慧的天梯,

把宇宙的真相帶到人類眼前。

國際權威推薦

人類史上第一張黑洞照片誕生,讓全世界都看見台灣的研究實力。陳明堂重現二十五年來,幕後團隊以小搏大、克服困難,探索宇宙的過程。他們是激勵人心的台灣黑洞捕手,吸引下一代投入基礎科學領域!——廖俊智 中央研究院院長

神秘的黑洞,世人都想一窺究竟。終於在2019年,全球眾多團隊齊心協力,捕捉到第一張黑洞照片!解謎過程中,科技部長期支持的中研院及大學的天文團隊貢獻卓著。本書《黑洞捕手》敘述台灣團隊的奮鬥歷程,傳神刺激,值得一讀!——陳良基 科技部部長

台灣團隊胼手胝足,克服高山與極地的惡劣環境,把一件件台灣設計、製造的精密裝備組合完成,並在太平洋、南美及北極精準運作。感謝每一位參與計畫的中研院專家及中科院同仁,你們一直都是最棒的團隊。——杲中興 中山科學院院長

從風光明媚的夏威夷,到世界盡頭天寒地凍的北極圈,陳博士科學探險之路跌宕起伏,扣人心弦,而今他能在公餘之暇將這些精采過程寫成《黑洞捕手》一書,對喜愛天文醉心宇宙的讀者而言,確是一大福音!——孫維新 國立自然科學博物館館長

第一張黑洞照片是科學的重大突破,而中研院天文所是我們的關鍵夥伴。台灣為了讓陣列看得更遠,展開英勇旅程,把望遠鏡送到格陵蘭。我很高興陳明堂說出台灣的努力,希望這些精采故事能鼓舞新世代起身仿效。——海諾法爾克(Heino Falcke) 事件視界望遠鏡科學理事會主席

陳明堂生動描述這起科學冒險,讓眾人知道台灣團隊在這項計畫中有多麼重要。跟這些優秀夥伴們合作是我的榮幸,我希望他們順利完成格陵蘭望遠鏡,帶人類看得更遠、更清晰。——謝普多爾曼(Sheperd S. Doeleman) 事件視界望遠鏡創始總監

這是非常精彩的一本書。作者生動的描述他成長、學習,與成功捕捉「黑洞陰影」的過程。「黑洞陰影」發生在遙遠的地方,地球還在「人猿共祖」的時代;5,500萬年後,黑洞周圍逸出的光芒抵達地球時,人類已誕生。中央研究院的陳明堂與國際團隊架設的天文望遠鏡,成功的接收到遠方貴客帶來的訊息,非常難得。——李遠哲 諾貝爾化學獎得主、中央研究院前院長

作者簡介

陳明堂 Chen, Ming-Tang

中央研究院天文及天文物理研究所研究員,兼天文所夏威夷運轉副所長。

中研院黑洞團隊發起人之一。2010年,中研院黑洞團隊開啟格陵蘭望遠鏡計畫,正式加入以拍攝黑洞為目標的事件視界望遠鏡(EHT)國際團隊。2019年,因事件視界望遠鏡成功獲取史上首張黑洞影像,榮獲有「科學界奧斯卡獎」之稱的「基礎物理突破獎」,與其他成員共享300萬美元獎金。

成功大學物理系畢業,伊利諾大學香檳校區物理博士,從1995年在中研院天文所任職至今。在中研院期間,建立史密松-中研院次毫米波陣列;設計並建造亞洲第一座宇宙背景輻射陣列(李遠哲陣列);擔任智利阿爾瑪陣列台灣部分的總工程師;負責格陵蘭望遠鏡計畫,建造出北極唯一的天文觀測站,讓全球連線的黑洞影像觀測看得更遠、更清晰。歷經台灣主要天文望遠鏡的建造計劃,是開創台灣天文科學參與國際前沿望遠鏡的研究發展、設計與建造的先驅。

詳細資料

ISBN:9789864799602

叢書系列:科學文化

規格:平裝 / 288頁 / 14.8 x 21 x 1.44 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

出版地:台灣

《霍金大見解:留給世人的十個大哉問與解答》

本書將是你最後一次能讀懂霍金的機會

牛頓給了我們答案,霍金卻給了我們問題。

而且霍金所提出的問題,仍將在往後數十年間,

持續引領出重大的突破與進展……

我們將可歸因於,我們是站在霍金肩膀上的緣故。

——索恩(Kip S. Thorne),2017年諾貝爾物理獎得主

霍金在這本全球矚目的遺作裡,

提出了關於人類文明如何延續的十個大哉問,

並且清晰說出自己的見解:

大哉問之一:上帝存在嗎?

大哉問之二:宇宙是怎麼開始的?

大哉問之三:宇宙中還有其他智慧生命嗎?

大哉問之四:我們能預測未來嗎?

大哉問之五:黑洞裡面是什麼?

大哉問之六:時間旅行有可能嗎?

大哉問之七:我們能在地球上存活下來嗎?

大哉問之八:我們應該殖民太空嗎?

大哉問之九:人工智慧將會比我們聰明嗎?

大哉問之十:我們如何形塑未來?

霍金與漸凍人症搏鬥數十年,

腦袋中除了進行最尖端的物理學思考,

他念茲在茲的,都是我們人類如何繼續蓬勃發展、

如何保護最脆弱的地方、如何保有理性思維、

以及應該如何教育孩子以面對未來。

霍金一生幽默、樂觀奮鬥、永不放棄的精神,

也洋溢在這本遺作《霍金大見解》裡。

作者簡介

史蒂芬.霍金 Stephen Hawking

英國理論物理學家、宇宙學家,擔任劍橋大學盧卡斯數學講座教授三十年,全球最暢銷科學書《時間簡史》的作者。在科學上的貢獻,包括潘若斯—霍金奇異點定理、霍金輻射(黑洞會發出輻射),率先結合廣義相對論與量子力學而提出宇宙新理論,公認是愛因斯坦之後最傑出的理論物理學家。

霍金出生於1942年,一生獲得無數榮耀,包括:三十二歲即獲選為英國皇家學會院士,獲頒大英帝國勛章、美國總統自由勛章,亦獲選為美國國家科學院院士。除了《時間簡史》之外,另著有《黑洞與嬰宇宙》、《胡桃裡的宇宙》,與曼羅迪諾(Leonard Mlodinow)合著《新時間簡史》和《大設計》,與女兒露西合著一套童書《勇闖宇宙三部曲》。

1963年,霍金染上漸凍人症(肌肉萎縮性脊髓側索硬化症),病情逐漸惡化至全身癱瘓,無法發聲,必須依賴語音產生裝置,來與他人溝通。2018年3月14日,霍金去世,骨灰下葬於倫敦西敏寺,與牛頓、達爾文為鄰。

譯者簡介

蔡坤憲

東海大學物理系畢,交通大學電子物理所碩士,曾擔任逢甲大學光電學系暨物理教學研究中心講師。目前旅居紐西蘭,任教於漢彌爾頓市 St. John’s College,《物理雙月刊》紐西蘭科學與物理教育點滴專欄作者。譯有《觀念物理II》、《怎樣解題》、《時間之冪》等書,著有《觀念物理Ⅵ:習題解答》。

詳細資料

ISBN:9789864796359

叢書系列:科學文化

規格:軟精裝 / 304頁 / 14.8 x 21 x 1.52 cm / 普通級 / 單色印刷 / 初版

出版地:台灣

《宇宙必修課:給大忙人的天文物理學入門攻略》

★《紐約時報》暢銷總榜第一名

★全球知名宇宙學網紅泰森,為忙碌的你開講宇宙必修課!

★把天文知識化整為零,去除艱澀計算,沒有難懂圖表。

全世界大概沒有幾個人能像泰森一樣,能把宇宙天文講得扣人心弦又引人入勝,

你可能沒有時間看長篇大論,

泰森的這堂必修課輕薄短小,攜帶方便,

你在捷運上翻一下,喝咖啡的時候讀一點,

每天花上兩三分鐘,

就能快速吸收夠用的天文知識,

不再被暗物質、暗能量弄得昏天暗地,

不再遭大霹靂、重力波震得頭昏眼花。

【苦口婆心推薦】

對真正想踏入天文物理一窺堂奧的讀者而言,這是一本入門好書。

──國立自然科學博物館 孫維新館長

請試試這本輕薄短小的入門心法,這裡寫的可是正宗的少林武功!

──交通大學物理所 高文芳教授

不管你有多忙,把它帶在身邊,偶爾,品味一兩句,讀上一兩段,你會漸漸了解,你我的存在是多麼的不可思議,宇宙萬物的結構是多麼的神奇, 而我們人類居然得以擁有生命, 還能一探科學的奧祕 !

──清華大學天文所 江瑛貴教授

【作者簡介】

泰森(Neil deGrasse Tyson)

泰森出生在美國航太總署成立的那一年,九歲時他在參觀了紐約的海頓天文館之後,確認了宇宙學將是自己一輩子的志業。

他生長於紐約,成長過程一路上的是紐約的公立學校,高中畢業於布朗克斯科學高中,後來獲得哈佛大學物理學士,哥倫比亞大學天文物理學博士,在天文物理學翹楚的普林斯頓大學進行博士後研究。

他曾在普林斯頓大學開設給非理工科學生修的天文學通識課,結果大受歡迎並造成轟動。

泰森熱中與大眾溝通,是美國最知名的科學傳播者,目前他在扭轉他生命的海頓天文館擔任館長。

譯者:蘇漢宗

成功大學物理系教授。開過天文學概論、普通天文學及天文物理等課程。曾獲成功大學「發表頂尖國際期刊」及「通識課程優良教師」等獎項。因長期參與「每日天文圖」翻譯工作,於2016年獲頒中華民國天文學會「譚天獎」。

【目錄】

導讀:星空下的無私分享 孫維新

序言:為什麼宇宙是必修課 泰森

1. 有史以來最精采的故事

2. 在地球上就是在宇宙中

3. 於是,就有了光

4. 星系之間有什麼

5. 摸不著的暗物質

6. 神祕的暗能量

7. 元素週期表中見宇宙

8. 球形萬歲

9. 看不見的光

10. 行星之間有什麼

11. 從外太空看地球

12. 為什麼要有宇宙觀

嘗鮮書摘

在開頭的十億年之中,宇宙持續膨脹和降溫,物質也受重力吸引,聚成稱為星系的大質量天體。此時形成的星系總數將近1千億,每一個星系都有數千億顆恆星,而且恆星的核心正在進行核融合。而質量超過10倍太陽的恆星,核心的壓力和溫度,更高到可以鍛造出數十種比氫更重的元素,其中包括了組成行星,以及生活在這些行星上生命所需的所有元素。

這些元素如果停留在形成之處就全然無用,但大質量的恆星偶爾會發生爆炸,把化學元素含量豐富的核心散播到星系各處。如此經過了90億年不停的增加元素量之後,在一個平凡的宇宙角落(室女座超星系團的邊緣),一個平凡星系(銀河系)內的平凡區域(獵戶臂)上,一顆毫不起眼,名為太陽的恆星誕生了。

形成太陽的這團氣體雲擁有大量的重元素,聚合後還產生了各式各樣繞太陽運行的天體,包括數顆岩質和氣態行星、數十萬顆小行星,以及數十億顆彗星。在開頭的數億年期間,位在雜亂軌道上的殘渣會受到較大型天體吸積,產生高速與高能量的撞擊事件,造成岩質行星的表面熔化,也讓複雜分子無法形成。

隨太陽系裡可吸積的物質變得愈來愈少,行星的表面開始降溫。我們稱為地球的這顆行星,也在太陽周圍一個冷熱適中的區域裡形成了,這使得地球上的海洋擁有大量的液態水。假使地球離太陽再近一些,海洋就會蒸發殆盡;如果地球離太陽再遠一些,海洋就會凍結。在這兩種情形下,我們所知的生命就無法滋長和演化。

有機分子在化學元素極為豐富的海洋裡,以我們目前仍未知的機制,轉變成了能自我複制的生命。在這鍋生命之湯裡,構造簡單的厭氧菌最具優勢,這種生物能在無氧環境下蓬勃發展,並排放高化學活性副產物—氧。

這些原始的單細胞厭氧菌,不自覺的把地球上的大氣,從原本二氧化碳含量豐富,轉變成氧含量豐富,於是好氧生物得以出現,並進而主宰了海洋和陸地。

這些有助於好氧生物生存的氧原子,通常成雙組成氧分子,但在地球的高層大氣也可以聚合三個,形成臭氧,替地球表面擋掉大部分

破壞力強大的太陽紫外光子。地球上(以及可能在宇宙他處)會有極多樣的生命,都要歸功於宇宙中含量豐富的碳,以及無以數計或簡單或複雜的含碳分子。這一點是毫無疑義的,因為碳基分子的種類及數量,多於其他各種分子的總和。

但生命是脆弱無比的。在過去,地球偶爾會遭遇到突然冒出來的大型彗星和小行星的碰撞,使生態系受到無以倫比的破壞。例如就在6千5百萬年前(地球年齡比現在再往前減2%時),一顆10兆噸的小行星撞在現今中美洲的猶加敦半島,造成75%的植物和動物滅種,其中也包括著名的恐龍。

因為這場生態浩劫,我們哺乳類的祖先從此不再淪為暴龍的開胃小點,得以興起並占住剛空出來的棲域。哺乳類中具有大型腦容量,稱為靈長類的一支,後來演化成為智人,擁有足夠的智慧來發明科學方法和科學工具,甚至還破解了宇宙起源和演化之謎。

然而,在所有的這一切之前,還發生過什麼事?也就是說,在宇宙起源之前發生了什麼事?

天文物理學家目前對此一無所知。或者說,我們目前最天馬行空的想法,幾乎全都缺乏實驗科學的根基。為此,有些具有宗教信仰的人就以正義使者的口吻斷言,一定是某種至高無上者啟動了這一切,而這種力量不但大過其他力,也是所有一切的根源。對這類人來說,啟動這一切的,理所當然就是上帝。

然而,會不會宇宙是永恆的存在,只是它的狀態我們至今仍然無法辨認,例如:它會不會是可以不停產生新宇宙的多重宇宙?或者,宇宙根本是憑空出現的?或者,我們所知和所愛的一切,只是超級智慧外星物種因為好玩,所進行的電腦模擬?這些有趣的哲思,很難讓所有人滿意。儘管如此,這些想法提醒了我們,無知才是科學家心智的自然狀態。自認無所不知的人,從來不會去尋找,也不會碰巧發現到宇宙未知與已知的界線。

我們知道且可以斷言的是:宇宙有一個起點。此外,我們身體裡的每一顆原子,都可以溯源到大霹靂,以及五十多億年前發生爆炸的大質量恆星裡的熱核反應爐。我們是星塵轉變成的生物,然後宇宙賦予了我們能力,讓我們去了解宇宙,而我們的旅程才剛要開始呢。──摘自〈有史以來最精采的故事〉